La crise diplomatique entre le Venezuela et les États-Unis connaît une nouvelle escalade avec le déploiement de forces navales américaines dans les Caraïbes et la réponse militaire de Caracas. Nicolás Maduro a lancé jeudi un défi direct à l’administration Trump, affirmant qu’il n’existait « aucune chance » pour une invasion américaine de son territoire.

Une confrontation navale aux portes du Venezuela

La tension monte d’un cran avec le déploiement de cinq navires de guerre américains dans les eaux caribéennes, officiellement dans le cadre de la lutte antidrogue. Cette démonstration de force intervient après une période de détente relative amorcée fin 2024, marquée par des libérations de prisonniers et des tentatives de dialogue bilatéral qui semblent désormais appartenir au passé.

Le gouvernement vénézuélien n’est pas resté inactif face à cette pression. Caracas a riposté en déployant sa marine dans ses eaux territoriales, accompagnée de drones de surveillance pour monitorer les mouvements des forces américaines. Cette escalade militaire illustre la dégradation rapide des relations entre les deux pays, malgré les espoirs de normalisation qui avaient émergé quelques mois plus tôt.

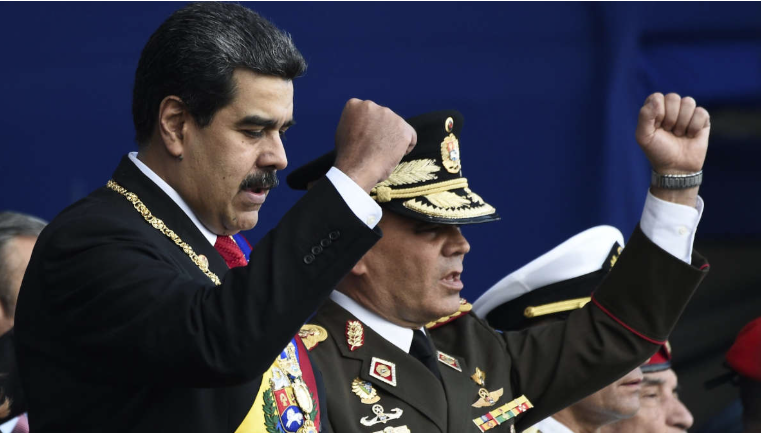

Mobilisation générale et rhétorique révolutionnaire

Nicolás Maduro a annoncé l’activation d’un « plan spécial » de défense nationale mobilisant plus de 4,5 millions de miliciens, selon plusieurs sources internationales. Cette mobilisation massive vise à démontrer la capacité de résistance du Venezuela face à ce qu’il perçoit comme une menace existentielle américaine.

L’aspect spectaculaire de cette réponse s’est concrétisé par un exercice militaire retransmis en direct à la télévision publique. Le colonel Ramos Salazar, porte-parole de l’opération, a déclaré que « les opérateurs spéciaux révolutionnaires » se tenaient « en première ligne » pour défendre la patrie, invoquant les figures historiques de Simón Bolívar et Hugo Chávez comme sources d’inspiration.

Cette mise en scène soigneusement orchestrée poursuit un double objectif : rassurer la population vénézuélienne sur les capacités défensives du pays tout en envoyant un message de fermeté à Washington. La référence aux héros de l’indépendance latino-américaine s’inscrit dans la continuité de la rhétorique bolivarienne qui nourrit le discours officiel depuis l’ère Chávez.

L’étau américain se resserre

L’administration Trump maintient une politique de pression maximale contre le régime de Maduro. Les accusations de liens avec le Cartel des Soleils, désormais classé organisation terroriste par Washington, ont conduit à l’augmentation spectaculaire de la prime offerte pour toute information permettant l’arrestation du président vénézuélien, portée à 50 millions de dollars.

Cette escalade financière dans la chasse à l’homme diplomatique reflète le durcissement de la position américaine. Alors que l’administration précédente avait laissé entrevoir des possibilités de dialogue, le retour de Trump à la Maison Blanche semble marquer un retour à la confrontation directe avec Caracas.

Le déploiement naval américain, bien que justifié officiellement par la lutte contre le narcotrafic, est interprété par le gouvernement vénézuélien comme une tentative de « changement de régime » orchestrée depuis l’extérieur. Cette lecture géopolitique nourrit la paranoïa du régime et justifie, selon sa logique interne, l’état de mobilisation générale décrété par Maduro.

Un dialogue enterré dans la militarisation

Les efforts diplomatiques entrepris fin 2024, qui avaient permis quelques avancées symboliques comme des échanges de prisonniers, semblent désormais compromis par cette militarisation croissante des tensions. Chaque geste, chaque déclaration alimente désormais un cycle de méfiance qui éloigne toute perspective de normalisation.

Cette dynamique conflictuelle dépasse le simple antagonisme bilatéral pour s’inscrire dans les enjeux géopolitiques plus larges de la région. Le Venezuela de Maduro, isolé diplomatiquement mais soutenu par des alliés comme la Russie et la Chine, se positionne comme un bastion de résistance à l’influence américaine en Amérique latine.

La crise actuelle illustre l’échec des approches graduelles et la prédominance des logiques de confrontation dans les relations vénézuélo-américaines. Alors que les populations civiles des deux pays subissent les conséquences de cette escalade – sanctions économiques pour l’une, tensions sécuritaires pour l’autre – les dirigeants semblent privilégier les postures de force au détriment de solutions négociées.